【書評】ジョージ・オーウェル「1984」から学ぶ、行動を改善する思考術「ニュースピーク」

こんにちは、外資系セールスから転職→現在はベンチャー企業にて起業家を支援している冨田到(@ItaruTomita9779)です。

Twitter上で、SEO対策で有名なマナブ@バンコク(@manabubannai)さんがこんな発言をしていました。

そういえば、昨日は脳内から「疲れた」という言葉を削除しました。

みなさんも削除がオススメで、その理由は「疲れた」という言葉は自分だけじゃなくて、相手の生産性も削ぐから。例えるなら、受動喫煙みたいな感じで、撒き散らすと公害です。なので、今後の人生に「疲れた」という文字は存在しません— マナブ@バンコク (@manabubannai) 2018年10月19日

私はこの発言で、ジョージ・オーウェルの「1984」を読んだことを思い出し、こんなリプをしました。

ポチりました!<(_ _)>

— マナブ@バンコク (@manabubannai) 2018年10月20日

今回は、このリプで言及した「1984」の思考統制術を例に、マナブさんが「疲れた」というワードを削除したメリットを考察していこうと思います。

読書・書評やビジネス書が好きな人におすすめな「flier」というサービスがあります。

1,500冊以上の書籍が10分程度で、非常にわかりやすくまとまっており、日々の勉強に最高のサービスです。

下記のリンクからflierのレビューをしていますので、ぜひ利用してみて下さい。

ジョージ・オーウェルの1984とニュースピーク

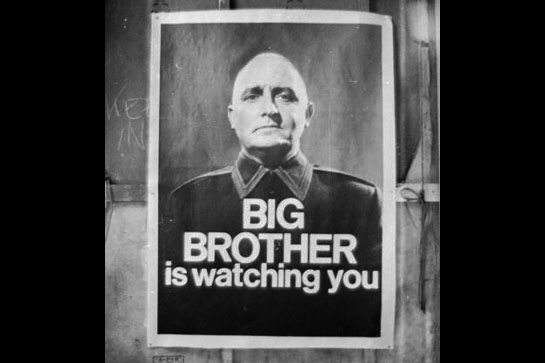

「1984」は、ディストピア小説です。

世界対戦中の、国民の自由を統制しまくる架空の国家のお話。

その国家では国民を統制するために様々な仕掛けを用意しています。

で、今回マナブさんの例で、思い出したのがその仕組みのひとつの「ニュースピーク」という仕組みですね。

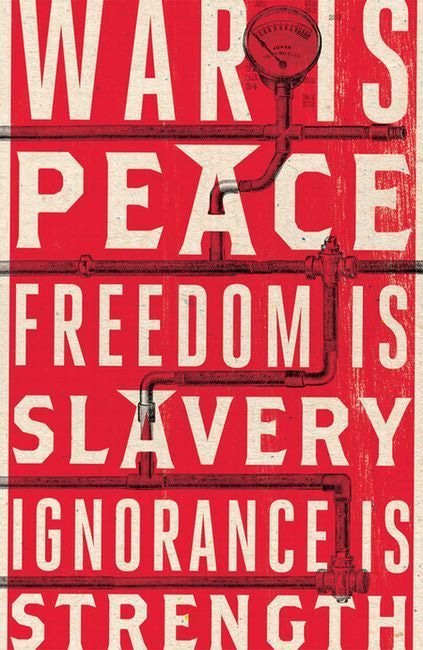

ニュースピークは国民の思考を統制するために作られた言語です。

できるだけ表現できる言葉を減らしたり、政府にとって都合の悪い言葉を減らしたり、国民が気づかないうちに、言葉を制限して、表現の自由を奪う新しい言語(作中では英語【オールドスピーク】をベースに、英語の語彙をどんどん減らしていっていました。)です。

その結果国民は言葉がないことによって、政治的な思想だとか、考えを述べることができなくなるという統制システムになっています。

「疲れた」という言葉を削除する。

ここでマナブさんの例に戻りましょう。

マナブさんは「疲れた」というワードを頭から消しましょうと言っています。

「疲れた」というワードはここではマイナスの意味で捉えられています。

たしかに、周囲に「疲れた~」と言うことで、周囲の人々がプラスに思う事っていうのはそんなにないという判断はそのとおりですよね。

これには私も同意です。

使う言葉を制限するということは、何らかの目標達成において非常に重要な要素だろうとこのケースから学ぶことができます。

例えば、「無理」、「出来ない」という言葉。

これは、考えた瞬間に行動に反映されてしまい、目標の達成を困難にしてしまう、ワードでしょう。

削除が必要ですね。

他方で、会社の仕事で、もみくちゃにされちゃって、うつ病一歩手前。

そういう人にとっては「疲れた」「無理」「出来ない」っていうは周囲に助けを求めるシグナルにはなるかと思います。

ニュースピークを応用しよう

このように、「ニュースピーク」には良い側面悪い側面あります。

疲れたという言葉を減らすなくすことによって得られるメリット。

その言葉をなくすことによって生じるデメリット。

これをうまく理解することで思考をコントロールし良い行動を生み出してきましょう。

ジョージ・オーウェル「1984」

ジョージ・オーウェルは、東西冷戦の時代を経験した結果、この小説を書きました。

実際にソ連においては、ニュースピークのような言語と思想統制が行われていました。

ジョージ・オーウェル自身も、もしかしたらその自分の国でもそう言った思想の統制によって自分の自由、文学者ですから、そちらの自由が奪われることを、苦慮していたのかもしれません。

このニュースピークを代表に、ジョージオーウェルの本からは多くのことを学ぶことができます

自分が気づかないうちに、自由・価値観を奪われてることって意外とあるかもしれませんよ。

コメント