【書評】「STARTUP STUDIO」と新たな課題解決の社会実装

こんにちは、外資系セールスから転職→現在はベンチャー企業にて起業家を支援している冨田到(@ItaruTomita9779)です。

皆さんは、「スタートアップスタジオ」というビジネスモデルをご存知でしょうか。

今回は、STARTUP STUDIO 連続してイノベーションを生む「ハリウッド型」プロ集団という本を書評します。本書ではスタートアップスタジオを下記のように定義しています。

スタートアップスタジオとは、同時多発的に複数の企業を立ち上げる組織である。

世界でもすでに200以上のスタートアップスタジオが欧米を中心に存在しておりまして、このスタートアップスタジオがどのように社会を変えていくのか、考えてみたいと思います。

内容(「BOOK」データベースより)

「スタートアップスタジオ」とは何か?

さて、本書では、アッティラ・シゲティというハンガリーのスタートアップスタジオのCOO(2018年)が、「スタートアップスタジオ」のビジネスモデルの成功・失敗・未来について、寄稿編集・解説・翻訳したものになります。

ちなみに、シゲティは2018年には下記のdrukkaのCOOとして勤務していましたが、現在は独立したスタートアップスタジオの専門家アドバイザリーを行っています。

このようなdrukkaをはじめとしたスタートアップスタジオは、どのような役割・価値を社会に提供するのでしょうか。

GAFAを始めとして世界経済や社会の在り方を塗り替えるスタートアップが存在する中で、我々の社会に何をもたらすのか、非常に気になる点ですよね。

その議論のために、スタートアップスタジオというビジネスモデルの概要を本書から引用してみましょう。

- スタジオの中心となるコアチームおよび起業家を招聘する

- スタジオに所属する人全員が共有できるインフラと、運営資金を準備する

- 事業のアイデアを考え、場合によっては共同創業者のように振る舞う

- 複数のスタートアップを並行して立ち上げる

- うまくいかないアイデアは捨て、そのアイデアを育てることに携わっていたチームメンバーを配置転換する(結果、ノウハウはすべて残る)

- うまくいきそうなアイデアを独立させて、専門の別会社を設立する

- 優れたアイデアを成長させ、イグジットさせるまでを繰り返す

例えば、drukkaでも、マーケティング・エンジニア・デザイナーのプロフェッショナルを自社で揃えており、事業アイデアに適した起業家を集めています。

また、drukkaでの事業開発プロセスは具体的には下記の通りです。

- 急成長中の市場に注力

- 専任のCEO +共同チーム

- 最初の3か月の資金調達

- 接続とリソースの提供

- 投資と独立

このように、スタートアップスタジオの多くは、自社で専門家を抱え、その専門家集団+CEO(多くは50%程度の持ち株)で連続して起業に挑戦し、その経験をまた専門家に還元し、また挑戦するというサイクルを繰り返します。

本書では、ハリウッドの映画スタジオが世界的大作を連続して作り上げることになぞらえて、革新的な新規事業やスタートアップを生み出す可能性をスタートアップスタジオに込められています。

スタートアップスタジオが担う領域

他方で、既存のスタートアップ支援組織であるベンチャーキャピタルは資金援助・経営支援、アクセラレーターやインキュベーターは事業支援(メンタリング・ネットワーク・KPI管理・コンサル等)・資金援助(マイナー出資)などを担っています。

対象的に見ると、その中でスタートアップスタジオは事業開発(アイディエーションからシステム開発まで)に比重が強いと言えます。

私が所属するゼロワンブースターもアクセラレーターになりますが、あくまで事業開発のメインはスタートアップ・大企業の起業家になります。

スタートアップスタジオのポジショニング

他方で、日本でもアクセラレーターのCrewwさんが、スタートアップスタジオを始めたり、孫泰蔵さんのMistletoeがスタートアップとの共同創業を行ったり、支援組織がスタートアップスタジオのような働きをするケースも増えてきています。

本書に寄稿されているクォンタムさんもスタートアップスタジオとして活動されていますね。

ただ、スタートアップスタジオの中にも、いろいろな種類がありまして、全てがdrukkaのような形式を取るわけではありませんし、上記の皆様もそれぞれのミッションに沿って独自のやり方を取られています。

例えば、drukkaのようなスタートアップスタジオもしくはスタートアップファウンドリーと呼ばれるものは、起業家と組みアイデアを練り、スタートアップを共創します。

他方で、例えば、スタートアップファクトリー・イノベーションコンベアーと呼ばれる場合は、それ自体がスタートアップを大量に生み出すことを目指す組織を指すようです。

また、ベンチャービルダーというと、スタートアップというよりかは、新規事業を立ち上げることに特化した組織で、必ずしも起業をさせるケースだけではなく、大企業の事業開発を共創する事例もあるのです。

先日、スタートアップ・ベンチャーの最新ニュースを届けているTechCrunchのニュースで、High AlphaというVenture studioが企業と一緒にSaaSビジネスのを立ち上げているニュースもありましたね。

venture studioのHigh Alphaが事業会社と一緒に、スタートアップを立ち上げています。BtoB SaaSがメインのようで、既に24社立ち上げ済みで、イノベーターのジレンマを乗り越える手法、と元innosightの代表は言ってますね。日本でもプレイヤーはいるので、流行ると思います。https://t.co/MUsL956OvN

— Itaru Tomita@起業家支援アクセラレーター (@ItaruTomita9779) May 25, 2020

スタートアップスタジオがなぜ必要なのか?

スタートアップスタジオの存在は、スタートアップが解決するような課題が、非常に広範かつニッチに存在し、それらに対する人的リソースが不足・複雑になっている現在、非常に意義深いとも思えます。

現代社会は、家がない、だから専門性の高い建設会社に頼もう、というレベルの問題ではない、深い構造的な要因が絡んだ問題が発生しています。

つまり、現在のスタートアップが解決する課題は、「業界知識・専門技術・顧客理解・マーケティングストラテジー」など、多様な経験とスキルがチームで求められます。

しかもそのような課題が各産業に存在する中で、人材は不足しているわけですから、スタートアップスタジオがそれを仲立ちするのが意義深いというわけですね。

スタートアップスタジオから学ぶべきこととは?

スタートアップスタジオというビジネスモデルがこれから興隆し続けるかどうかはさておき、本書を通じて、またスタートアップスタジオから学べることを最後に考えてみたいと思います。

個人的には、本書を通じて、またスタートアップ支援の業界にいる中で、(業態にもよりますが)スタートアップスタジオには、下記のような価値があると私は思います。

- ある集団単位で、社会にとって適切な人員配置を可能にする可能性がある。(ビジョン・テクノロジー・ペインを持つ人々の適切なチームアップ)

- メガトレンドを捉え、既存の認知された顧客課題に対して、よりスピーディな解決策を提示することができる。(あくまで、既知の課題であり、出資者・スタジオ・起業家に合意形成ができているケース)

- 個々のスタートアップスタジオの理念次第では、メガトレンドにはない、社会に認知されていない問題を支援する仕組みが社会に備わる可能性がある。(組織>起業家の意思決定ではなく、起業家>組織の意思決定をサポートする仕組み)

スタートアップスタジオの民主化による適切なチームアップの可能性

ジョブ型の雇用やリンダ・グラットンのワークシフトにあるように、社会に存在する個々人がスタートアップスタジオを軸に、課題を発見し、それぞれの能力を生かして、解決に励む仕組みができるかもしれません。

これは、自身のできること、やりたいことが必ずしも一致しないケースもありますが、できることを見える化する、あなただからこそできること(専門知識・業界知識・好きなこと)が真に貢献し合うことができる可能性があります。

ただ、現在のスタジオは高度人材を必要としているので、ここまでスタジオが民主化するには相当な時間を要するとは思います。まだまだクラウドワークスの方が近しいですね。

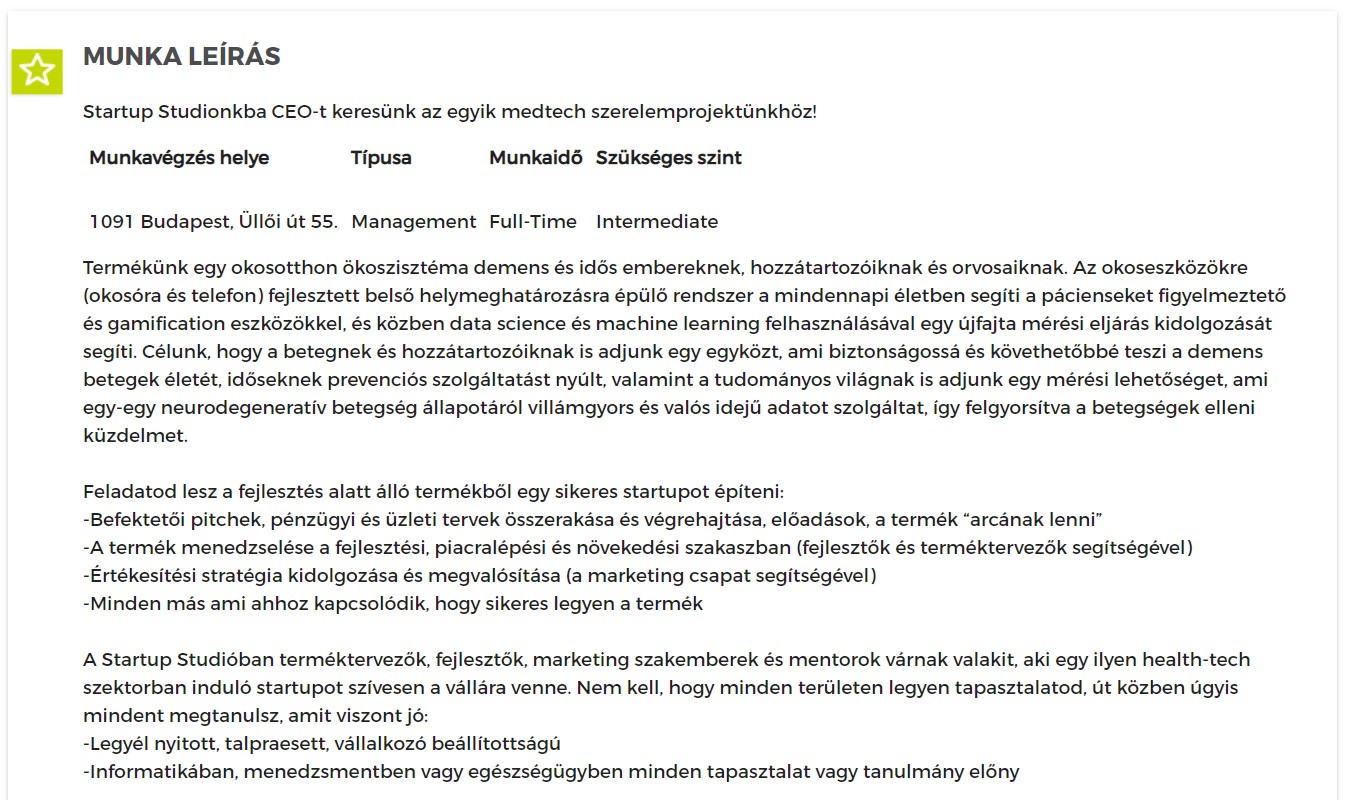

(下記はdrukkaのヘルスケア領域の新サービスのCEOのポストです。セールスから事業計画までをdrukkaの専門家の力を借りて高度に行う必要があります。)

スタートアップスタジオの増加による課題解決のスピードアップとエンパワーメント

また、スタジオが組織課題特化型(組織のためのスタジオ、集団での合意形成が必要)になったり、個人理念特化型(個人の意志を重視するタイプ)になることで、既知の問題か、未知の問題解決に取り組むことの社会的なハードルが下がる可能性があります。

前者については、本書の「STARTUP STUDIO」でも触れられているような、drukkaの事例だけではなく、保険のAXAが立ち上げたKametが挙げられます。

Kametはインシュアテック、ヘルステック、モビリティなどを専門分野とした、コーポレートベンチャースタジオになります。(前述のベンチャービルダーをAXAが立ち上げている形ですね。)

40ほどのアイデア開発のためにAXAグループ内で公募をかけたり、VCから課題を抽出したり、そしてそのアイデアを10前後に絞り、リーン開発・シード投資・専門家によるビルドアップを行います。

保険の課題に特化していますので、その領域の課題をAXAという大企業のリソースを使って、解決に取り組めるのは非常に強力であり、課題への共通認識がスタジオがない時よりもスピーディになりますね。

スコットアンソニーのイノベーション4.0という論文にも、スタートアップだけではなく、大企業のイノベーションがこれからは活躍する可能性が示唆されており、そこにスタートアップスタジオの役割が見いだせるわけですね。

他方で、後者の個人理念特化型になることでの未知の問題解決も、スタジオが組織のためではなく、「個々の起業家の〇〇をサポートしたい!」というものを掲げる場合は、組織のような合意形成が少なくて済みます。

未知の問題というのは、やはり起業家の思いや価値基準があるからこそ見つけることができますので、組織(多数の意識)>起業家(個の意識)の構造のようなコーポレートベンチャービルダーではなく、起業家(個の意識)>組織の構造(多数の意識)に価値基準が置かれることに違いが出ると思っております。

多くの大企業は課題解決力は高いのですが、課題を発見し、それに取り組むまでのスピードがどうしても下がるのは、やはり組織の価値基準として理解ができないものに、合意形成できないからですね。

他方で、個々人の意志を尊重する=その尊重する組織の理念が個々人に沿うスタジオであれば、より誰もが否定するような課題とされているな問題に取り組むことが可能になるかもしれないと思います。(独立系のVC×スタートアップスタジオのようなイメージ)

事例としては、ボーダーレスジャパンというソーシャルビジネスしか取り組まない会社にも、スタートアップスタジオが存在しており、社会課題解決という理念のもとに起業家を育成しています。

ボーダーレスジャパンのように、「〇〇な課題に取り組みます、かつスタートアップスタジオをやります」のような理念追求のスタートアップスタジオが増えれば、より個々人の想いが実装される社会もあり得るかもしれません。

以上で、スタートアップスタジオについての所感を終わります。

もしグローバルのスタートアップスタジオについて、もっと調べたい場合は下記のGSSN(Global Startup Studio Network)のレポートもおすすめです。ぜひご参考ください。

コメント