【書評】「OPEN INNOVATION」で疑う会社経済の形骸化

こんにちは、外資系セールスから転職→現在はベンチャー企業にて起業家を支援している冨田到(@ItaruTomita9779)です。

皆さんの会社は、オープンイノベーションに取り組んでいますか?

「オープンイノベーションって、ニュースでよく聞くし、自社でもなんかやってたっけ?」なんて思ってしまう人も多いのではないでしょうか?

そんな存在意義を問われるオープンイノベーションですが、今回はそちらの理解を深めるために、ヘンリー・チェスブロウ氏の「OPENINNOVATION ハーバード流イノベーション戦略のすべて」という本を書評していきます。

オープンイノベーション研究では有名なチェスブロウ氏の名著ですが、ぜひ自社にとってのオープンイノベーションの意味を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

商品説明

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 Xerox PARC-クローズド・イノベーションの成果と限界/第2章 クローズド・イノベーション・パラダイム/第3章 オープン・イノベーション・パラダイム/第4章 ビジネスモデルー社内、社外のイノベーションの結合/第5章 クローズド・イノベーションからオープン・イノベーションへーIBMの変遷/第6章 インテルのオープン・イノベーション/第7章 企業内部のテクノロジーによる新たなベンチャー企業の創造ールーセント・ニュー・ベンチャー・グループ/第8章 知的財産権のマネジメント/第9章 オープン・イノベーションに向けた戦略と戦術

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

チェスブロウ,ヘンリー(Chesbrough,Henry W.)

ハーバード・ビジネス・スクール助教授、カリフォルニア大学バークレー校客員助教授。エール大卒、スタンフォード大MBA(最優等)、カリフォルニア大学バークレー校Ph.D.Quantum社役員やコンサルタントとしても活躍。ベンチャー・ファンドNeuro Therapy Venturesの設立者

大前恵一朗(オオマエケイイチロウ)

東京大学法学部卒。ハーバード大学MBA。(社)日本証券アナリスト協会検定会員。日銀、大蔵省、金融庁にて金融制度の企画・立案に携わる。現在、日本銀行考査局企画役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

なぜ、イノベーションが求められるのか?

本書の序章では「多くのイノベーションは失敗する。しかしイノベーションしない企業には死あるのみである。」という、非常に核心めいた言葉が書かれているんです。

(一応、本記事ではイノベーションは新結合=AとBを繋げて新しい価値を生み出すこと、と定義しましょう。)

それはそのはず、企業は顧客に価値を届けるために存在するわけですが、その価値が陳腐化し始めると、イノベーションしなければ顧客から不要とみなされ、衰退していきますよね。

環境に応じて、変化できる生物が最強ということで、会社も同じなんですね。

他方で、会社も生き物ですから、そんな簡単にイノベーションしようと、変わることができたら苦労しませんよね。

このイノベーションを必要とする環境変化とは、すなわち現在の予測不可能なビジネス環境のことになります。

この予測不可能性は、「欲求が満足した顧客が増えたこと、グローバリゼーションにより変動要因が増えたこと」が要因として挙げられます。

詳しくは下記のイノベーションのジレンマをご参照いただければ、理解が深まります。

肌感で皆さんが感じられている通り、代表的なものではスマホの普及やGAFAの台頭など、スタートアップが今までの企業に取って代わって、顧客に価値を届けているため、既存企業はやはり焦っているわけですね。

スタートアップを経営する起業家のマインドセットも、実は既存企業を脅かす重要な行動様式で、エフェクチュエーションと呼ばれますが、下記もご参照いただければ幸いです。

OPEN INNOVATIONが求められるのはなぜか?

さて、そのように企業が焦り感じる中で、本書のヘンリー・チェスブロウが研究したのが「オープンイノベーション」なわけです。

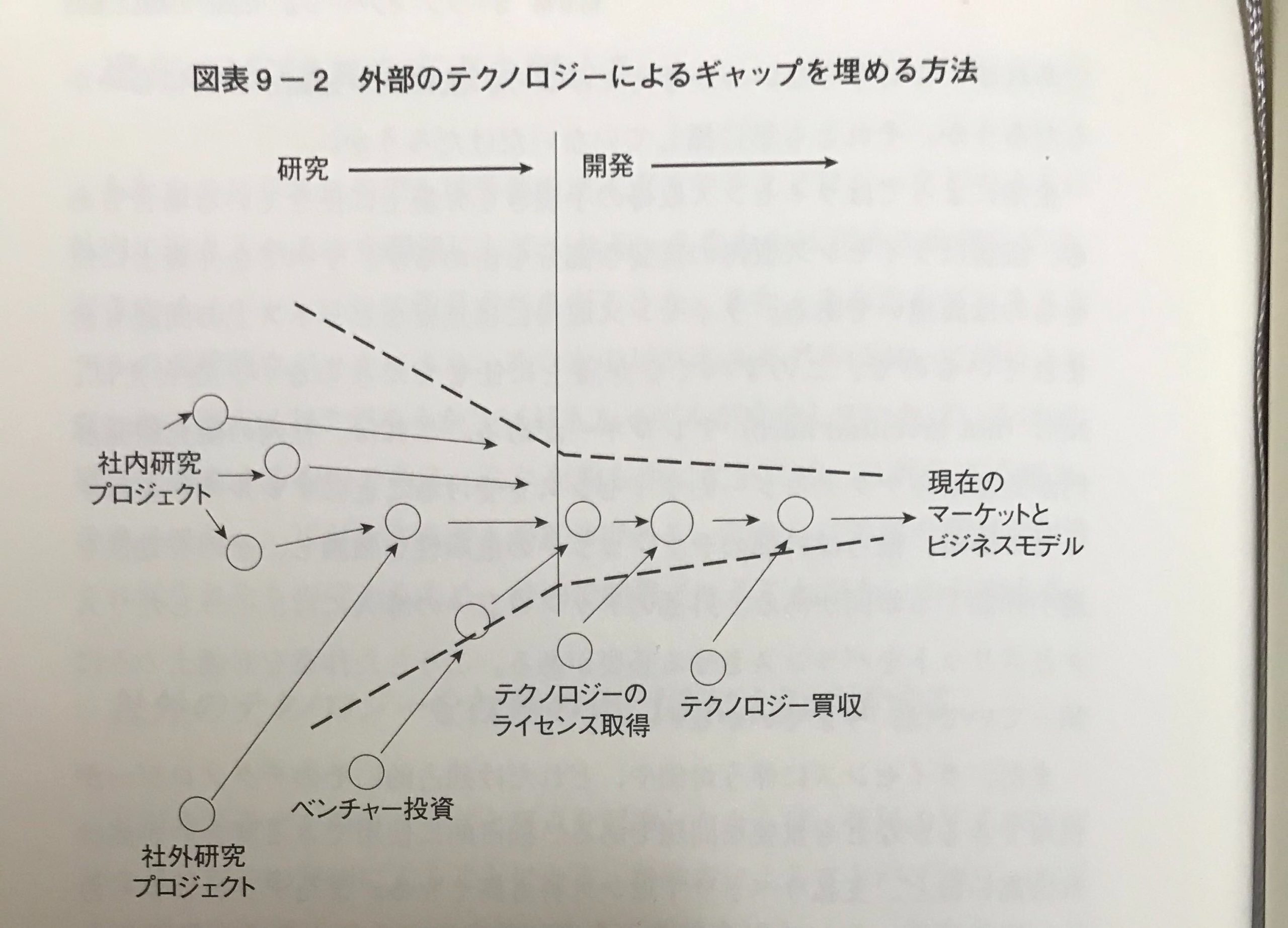

オープンイノベーションは、クローズドイノベーションと対になる概念で、社内だけではなく社外の技術や顧客やビジネスモデルと相互に貢献しあい生まれるイノベーションです。

例えば、社外の企業(中小・大手・ベンチャー含む)との協業や、大学との研究、CVCやアクセラレーターなんかもその取組の一つです。

他方で、なぜクローズドイノベーションでは、既存企業は成長が難しいのでしょうか?

日本も含めて、高度経済成長期の時代は良い物を社内で研究し、社内完結で製造を行うことで、垂直統合的にビジネスを組み立てることが、顧客満足につながっていました。

本書「OPEN INNOVATION」でも、アメリカの過去の事例で、各社にある”中央研究所”が、自社ビジネスのための技術研究を行っていたが、特許ばかり取るばかりで、自社のビジネスに中々利益をもたらさなかったというのです。

すなわち、クローズドイノベーションだけだと、自分たちのビジネスの成長に凝り固まってしまい、視野が狭まってしまうわけです。

「OPEN INNOVATION」では、製造業の事例が多く出てきますので、特に業界的にも顕著だったのでしょう。

IBMがオープンイノベーションを通じて発見したものとは?

ここで、「OPEN INNOVATION」で出てくる、IBMの事例を見てみましょう。

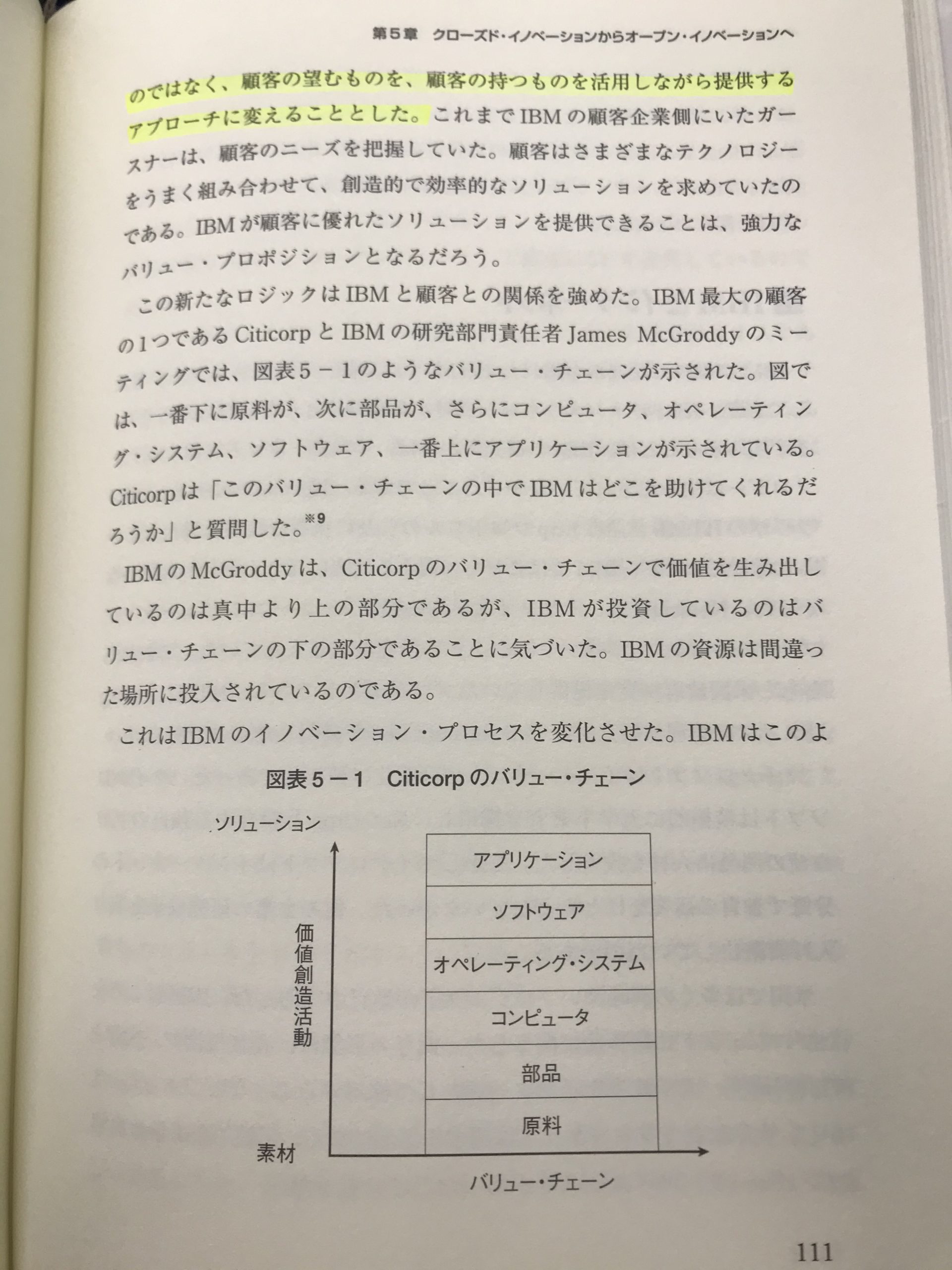

上記のバリューチェーンと価値創造活動の縦横の図がありますが、これが中々に興味深い図になっています。

IBMはオープンイノベーションの一環で、”顧客が望むものを、顧客の持つものを活用しながら提供するアプローチ”を取るようになりました。

しかし、実際には、顧客が望む上の部分のアプリケーションではなく、原料や部品などの下流に力を割いてしまっていた、ということが、この図を通して顧客と対話することで、発覚したそうです。

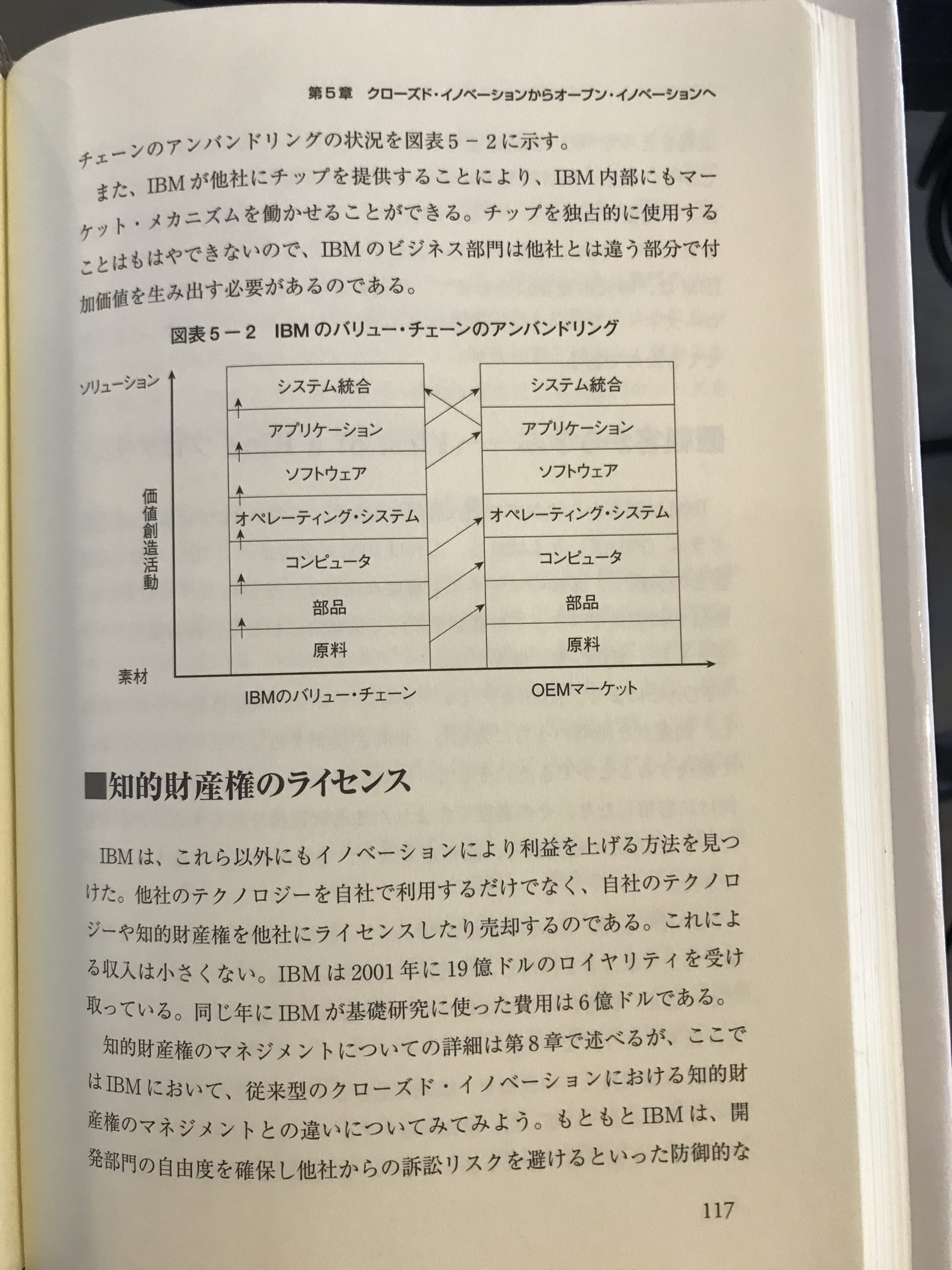

上記の図は、IBMは自前主義ですべてのバリューチェーンを繕うのではなく、オープンイノベーションで自社が取り組みたい部分と他社と協力する部分を手分けする戦略をとったことを図にしたものになります。

顧客との対話で、注力すべき分野に気づいたことで、IBMはメーカーからサービス提供会社に変貌を遂げ、現在のAI・ソフトウェアソリューションの会社になることができたのです。

オープンイノベーションの本質は何か?

これらの話から学ぶことのできる、「OPEN INNOVATION」のエッセンスは何でしょうか?

そのエッセンスとは、「クローズドな環境下では、過去に固執するため、イノベーションが起こりづらい」ということなのです。

ビジネスモデルを構築するために、マネージャーはかなりの複雑さと曖昧さに直面しなければならない。しかし、マネージャーはすべての選択肢を評価することができない。むしろ、マネージャーは自己の経験に基づき選択肢を限定する。特に既存のビジネスに合う選択肢を残す傾向がある。これは多くの情報を処理するためにやむを得ないことではあるが、マネージャーの判断は、既存のビジネスモデルに合う選択肢のみ残し、新たなビジネスモデルに合うものが外されるといった「経験の罠」に陥ることになる。

多くの企業は、イノベーションのジレンマでも証明されたように、自分たちのビジネスモデルから抜け出すことができない、だからこそ、オープンイノベーションが大事、ということです。

何も、オープンイノベーションというものは「新規事業をやろう」ということではなく、オープンイノベーションの本質は自らを疑うプロセスなのです。

みなさんも、社内新規事業を行う際や、ベンチャーへの投資を行う際に、自分たちの価値から抜け出すことができないという、苦しみを味わったことはあるのではないでしょうか?

いや、むしろ、アクセラレーターを運用している側から見ると、このような苦しみに気づいていないケースのほうが多いかもしれません。

自分たちが行う発想が自分たちの行っているビジネスモデルから抜け出せていない、こんな状況では、スタートアップのようなイノベーションの塊の存在と対等に伍することは難しいでしょう。

オープンイノベーションで表出する「支配的ロジック」

これは「支配的ロジック(dominant logic)」と言うもう一つの概念にもつながる。支配的ロジックとは、企業がどのようにして競争し利益を上げるかについての企業内での支配的な考え方のことである。

クリステンセンのイノベーションのジレンマでもありましたね、ここの「支配的ロジック」は、ビジネスモデルを新しく組み立てる際にも、面白いほどに顕著に現れます。

私は、インフラ系の企業は、営業工数のかからない安定収益のビジネスモデルを好む事が多く、自社でゼロからビジネスを作ることができず、自社の支配的ロジックから抜け出すことが難しいケースを見てきました。

逆に商社の人々は逆に繋げるようなビジネスモデルが得意なので、オープンイノベーション向きとも言えます。

対照的に、大企業においては、既存のビジネスモデルに固執するあまり、新たなビジネスモデルを追求するといったベンチャー精神が抑えられてしまう。大企業の内部の意思決定プロセスは、既存のビジネスモデルを追求するには適しているか、異なるビジネスモデルを追求するのには適していない。

この「支配的ロジック」を抜け出すためには、組織単位で、オープンイノベーションに取り組まないと相当難しいです。

オープンイノベーション担当者だけが「支配的ロジック」から抜け出しても、上層部や周りの事業部の人も変わらないことには効果がなく、いかに全社的に取り組むかが効果の分かれ目です。

ビジネスモデルの機会損失

特に下記の通り、特許に対して、微小なインセンティブを与える製造業は多い一方で、新しいビジネスモデルに対して、報奨する制度を持っている会社が少ないことも、日本の既存企業が厳しい現状に拍車をかけているように思えます。

こうしたインセンティブは(スタンフォード大学のものを除き)、さほど大きなものではない。むしろ最低限とも言える。もし知的財産権が企業において最も重要なものであるとするならば、もっとインセンティブを与えるべきであろう。一方で、知的財産権はそれをビジネスモデルを通じて商品化することが重要だとすれば、こうした最低限のインセンティブの現状も理解できる。価値はビジネスモデルにより創造され獲得されるのであり、テクノロジー自身に価値は無いからである。

このように考えれば、企業は、より効果的なビジネスモデルの創造に対するインセンティブの付与を検討すべきである。こうした報酬制度の分析には、かけているものがある。社外の有効な知的財産権へのアクセスに対する評価である。知的財産権は社外のものであっても自社のビジネスモデルを通じて価値を生み出すことがある。

未だに特許や技術がお金を生むと思ってしまっている方も少なくはないのですが、顧客とつながって初めて価値を生む(≒お金を生む)からこそ、いかに新しいビジネスモデルを生み出すかが大事なんですね。

社内新規事業制度を一つとっても、自社の「支配的ロジック」から抜け出すために、社外と交わる「オープンイノベーション(アクセラとかCVCだけがOIではない)」を通じて、新しいビジネスモデルを生み出すことに気づくべき、ということですね。

そして、そもそもオープンイノベーションに取り組むと同時に、多くの既存企業の既存事業部は、自分たちの業界に存在するスタートアップの存在を認知していない事が多いです。

新規事業部系の人々は認識していることもあるのですが、それもそのはず、社内のKPIが全く違うからなんですが、そうはいっても、会社的に取り組む必要がありますので、下記のような質問にも自身を持って答えられるか、がイノベーションの姿勢に現れるように思われます。

・過去5年間、あなたの企業や業界において、重要なアイデアはどこから生まれたか。それらはあなたのビジネスモデルに合っているか。

・ベンチャー企業はどのような役割を果たしたか。マーケットに参入し利益を上げることができたか。彼らのアイデアはどこから生まれたか。彼らのビジネスモデルは何か。

・あなたの業界におけるベンチャー・キャピタルの役割は何か。積極的な投資家は誰か。どのような事業に投資しているか。あなたの企業の投資とどう異なるか。

・あなたの業界において大学の役割は何か。大学の役割が重要となる分野はどこか。その分野で一流の教授は誰か。

そして、チェスブロウ氏は、ベンチャー企業から学べ、ということもおっしゃっており、いかにクローズドな環境下が、機会損失を生んでいるか、本書を通して気づかせてくれるわけです。

ベンチャー企業は、既存の企業が無視しがちなビジネスモデルやテクノロジー、マーケットについて教えてくれることが多い。多くの大企業はベンチャー企業をよく観察しない。

オープンイノベーションと独占の関係性

オープンイノベーションの価値は文化変革であり、ビジネスモデルの反省であり、社外から学ぶことにあるのです。

しかし、ここで疑問が生じますが、例えばトヨタがUberの存在にオープンイノベーションを通じて気づいていたとしても、そのビジネスモデルをいち早く取り込むことはできたのでしょうか?

たぶん、無理ですよね。社内の論理では事前合理性のないビジネスである、Uberが小さいうちは、そんなビジネスモデルは無視されてしまうと思います。

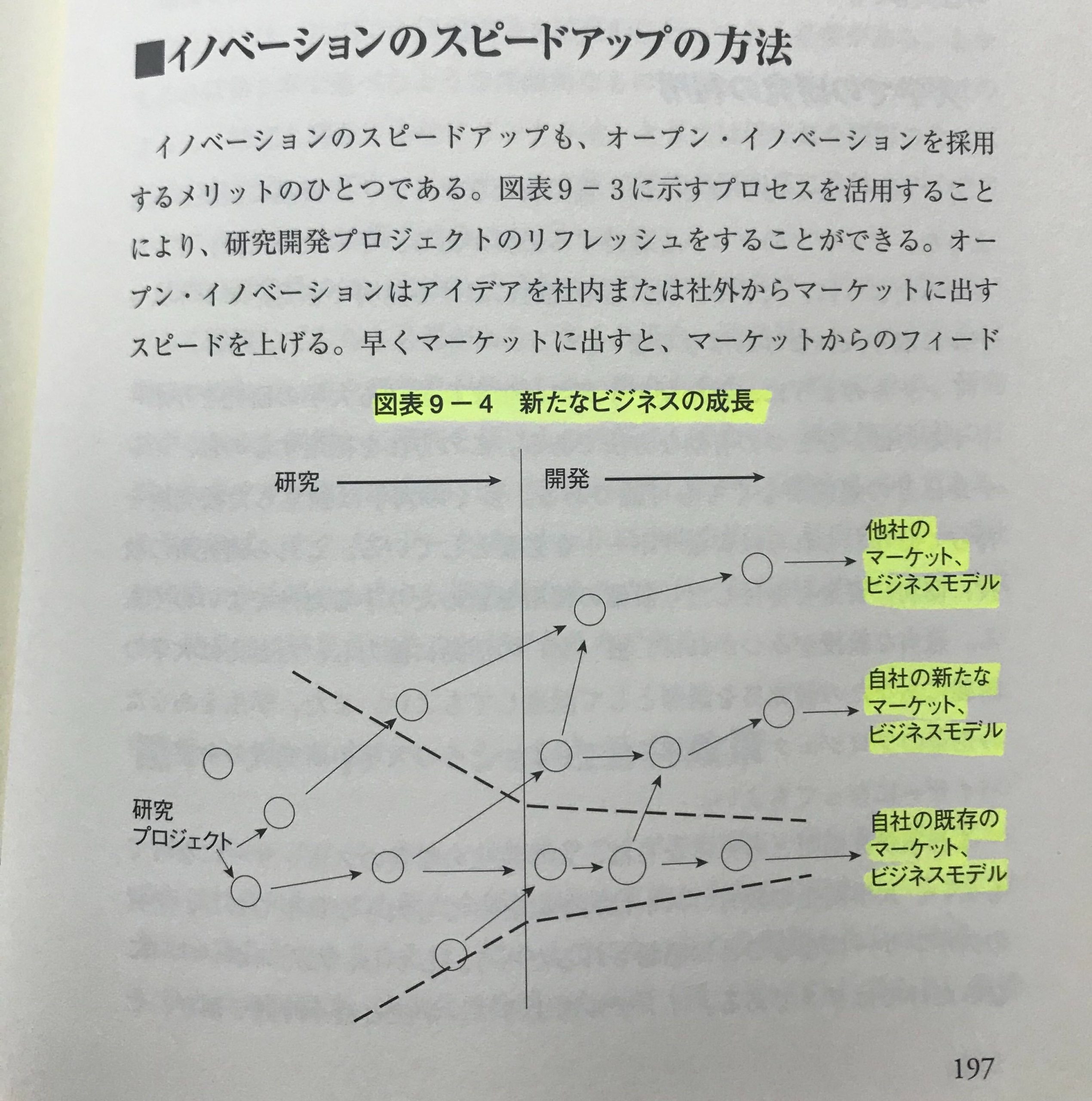

だからこそ、「予測する」といったことではなく、オープンイノベーションの中でEventual Success(結果としての成功)を狙うような流れも出てきているわけですね。

まずは、スタートアップに出資したり、協業したり、その結果として自社のビジネスモデルの改善に活かすわけです。

もしくは、最初からAmazonやIBMのように、自社のプロダクトやサービスを広めるための協業をメインに動くわけですね。

チェスブロウ氏は、本書「OPEN INNOVATION」の最後に、「独占の存在」の難しさを説いています。

研究開発に規模の経済性があったクローズド・イノベーションの世界では、独占が存在したが、オープン・イノベーションにおいては、独占が存在するのは困難である。

経済が、「見えざる手→見える手→消えゆく手」になってきたように、オープンイノベーションは経済が一社で完結しない時代においては必須の機構と言っても過言ではなさそうです。

オープンイノベーションで、内省できる組織は蘇るか?

多くの会社が、既存事業の売上の成長が厳しくなってきている今、”オープンイノベーション”を求める声は止むことなく続いています。

しかし、アクセラレーターやCVCをやったからと言って、自社のビジネスモデルを内省・反省することに至らなければ、”オープンイノベーション”はお飾りに過ぎません。

社内で新規事業やイノベーションを起こすためのきっかけにしていくために、下記のことを振り返ってみてほしいと思います。

- 新規事業の売上に期待するレベル感

- 社内の人事制度

- カルチャー(新しいことへの挑戦と失敗を許容できるか)

- 経営陣の新規事業に対する価値観

- 現在の新規事業部署の成り立ち、目的

- 新規事業に対する予算の使い方

- 新規事業でなにがしたいか(経営層、新規事業部、その他事業部、現場社員)

- 新規事業(0→1、1→10)の定義や実行能力・実績

会社は生き物ですので、オープンイノベーションをやれば、変われるなんてことはなく、新しいことに挑戦していくためには、会社全体で変わっていくための仕掛けが必要なのです。

オープンイノベーションは魔法の杖ではなく、自社のビジネスモデルを反省し、社外と経済活動を取り組み、顧客への価値貢献を強めるための、活動だと認識していくことで、物心双方豊かな社会につながることを願ってやみません。

コメント